Art: Percy Bertolini

Lo stagno non è una risposta

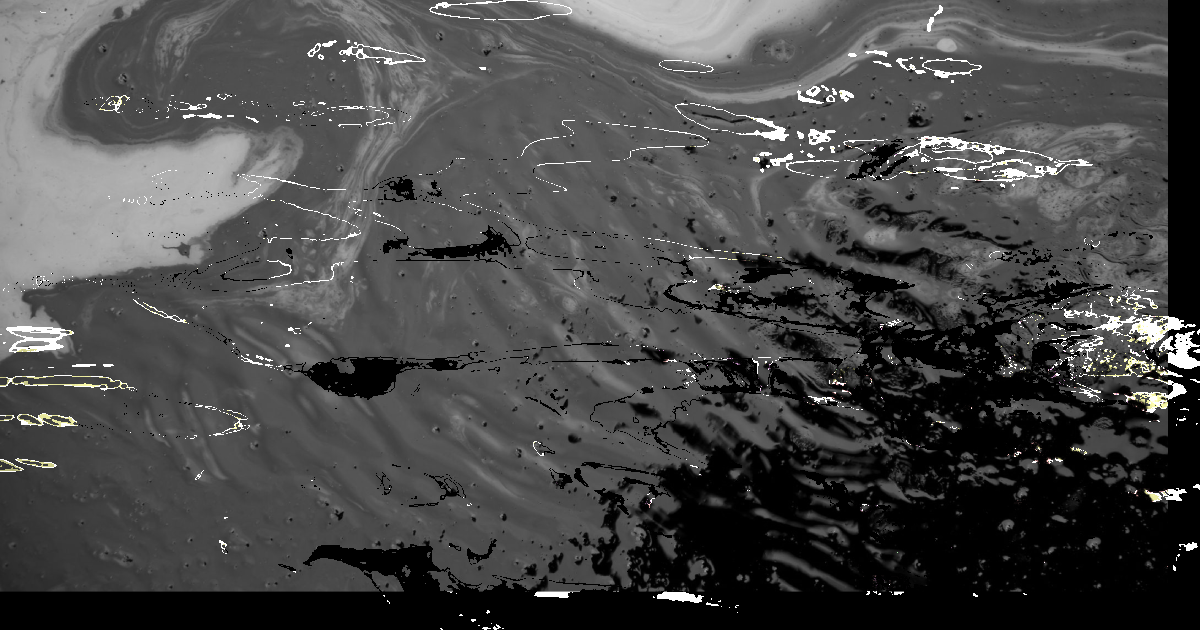

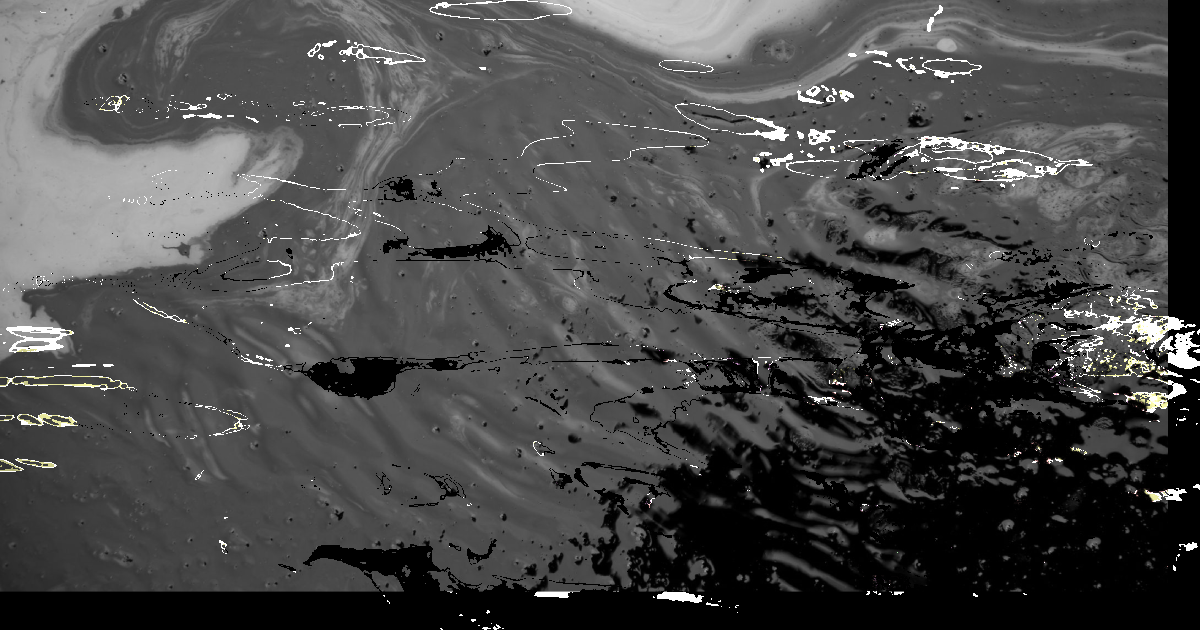

Da un anno che sembra un’era ci hanno ricacciato in fondo ad uno stagno. Ci hanno versato addosso un liquido denso e spesso che ha riempito ogni angolo disponibile, ogni sacca d’aria, con il quale ci hanno sommerso e isolato. Questa acqua nera ha invaso tutto e, in nome di una vita contraria a se stessa e difesa con gli strumenti della morte, ci ha lasciato soli e muti come pesci. Ognuno, sperduto in questa pece, in questo lago di attesa, è separato da ogni possibilità come dal prossimo. Il freddo di questa solitudine, il ghiaccio di questo vuoto di interazioni, l’asfissiante rinvio e il congelamento di ogni esistenza, sono stati inizialmente mascherati da una favola che, quasi impercettibile, ci siamo costruiti attorno. Infatti, fin dall’inizio, le nostre bolle ce le hanno presentate comode, calde, accoglienti. Ci hanno raccontato che questo rintanarci, questo esodo all’indietro, altro non era che un caldo e rassicurante rincasare, un ritorno alle origini.

Veniamo dagli stagni!, non smettevano di ricordare le voci. E dimostravano la mancanza di alternative nel processo, continuamente invocando uno stagno per ognuno.

A forza di invocare stagni, di questa terra ne hanno fatto una palude. Per farci sopportare queste squallide pozze striminzite, le hanno riempite senza indugio di correnti all’apparenza calde e rassicuranti, che avrebbero dovuto darci, dicevano, almeno l’impressione del contatto, di una continua connessione, del calore amico che provoca una diffusa vicinanza, un abbraccio collettivo. Correnti che ci hanno cullato con contenuti facili e assurdamente a portata, che ci hanno impigrito e impoverito riducendoci a stagnare di fronte all’ultima novità distorta, riproducendo soltanto la superficie immediata delle cose. Flussi continuamente ci passano addosso, scivolano sulle nostre squame, ci riportano numeri, dati, informazioni, indirizzano le mosse delle nostre pinne caudali, ci presentano immagini e notizie degli altri, che oramai, in tutta questa vischiosità, nemmeno sappiamo più se esistono, e ci suggeriscono poi direzioni distorte, false piste e ancora false alternative, vicoli ciechi davanti ai quali non ci rimane che sederci comodi e aspettare. Quando hanno scavato queste tane di melma nelle quali ci hanno ingabbiato, non ci avevano avvertito che le correnti sarebbero state in realtà confuse, inaffidabili, distorte, continuamente disturbate. Sarà questa acqua collosa che ci isola e circonda, mezzo talmente denso da non consentire alcuno scambio, liquido talmente triste ed uguale a se stesso da non concedere che un solo modo di nuotare, e di immaginare e di creare.

Quando ci hanno ricacciato in queste umide caverne del devoniano, ci avevano assicurato che ogni stagno sarebbe stato uguale all’altro, ugualmente comodo e spazioso, che ogni solitudine sarebbe stata per tutti uguale, che questa torba che ci sovrasta avrebbe per tutti pesato allo stesso modo e che l’attesa di tutti avrebbe fatto maturare su una terra rinnovata un albero dai frutti più dolci e asciutti. Ma la vita, come già milioni di anni fa, quattrocento per la precisione, ha sùbito intuito l’inganno reazionario di questo falso futuro continuamente rimandato, un futuro congelato che con la sua lontananza ammazza anche il presente. Perfino gente come noi, della stirpe muta dei pesci, sa che la solitudine è uno dei più grandi lussi e che il rinvio uno dei più alti privilegi. In queste specie di uteri, dove tutto ci è proposto e dato già pronto, dove nulla si può cercare, ed ancora meno valutare e creare, e dove le regole sono già state tutte stabilite da un controllo capillare, siamo atomizzati e soli, davanti alle nostre immagini continuamente riproposte, rinnovate e uguali a loro stesse, paesaggio che non consente che tristezza.

Non crediamo di dire nulla di nuovo, come specie, quando invece urliamo a gran voce che solo l’affermazione della molteplicità, solo il diverso produce una vera, inaspettata gioia. Non c’è ricchezza nella riproposizione del solito. Attraversando sperduti quest’acqua velenosa, che non può che istigarci reazioni invece che ariose azioni, siamo forse già ormai abituati a tutta questa piatta brodaglia primordiale, alla desolazione del silenzio, all’assenza di terra ferma, al restringimento del possibile, alla pesantezza dell’aria, al buio della routine, ad un rinvio infinito che permette solo di rimandare, in un domani assurdo perché promesso come identico allo ieri, uno ieri che non ci spaventa meno dell’oggi.

Ogni rinvio è una forma di tristezza. È per questo, forse, che perfino tra noi, tra la nostra passiva, muta e inerte gente, qualcuno ha deciso che lo stagno non poteva più essere una risposta.

Che il pantano velenoso e opprimente non poteva costituire tutto il nostro orizzonte.

Che le tavole delle successioni e le regole del gioco dovevano essere sconvolte, invertite, cambiate.

Create da zero, con un colpo di coda inaudito, mai visto. Che questa acqua melmosa doveva strabordare, insieme a tutto quello che conteneva. Non si sopravvive solamente di etere e ricordi.

Non si sa quando successe, né se fu opera di uno solo, o piuttosto di molti, di tanti, e tutti diversi, contemporanei colpi di pinna, fiati dei polmoni. La nostra storiografia è ancora acerba ed imperfetta, da migliorare. Ma abbiamo fatto un grande passo, anzi il più importante, il primo.

Siamo balzati fuori dallo stagno.

Bisogna inventarsi l’aria

Il primo passo fu una boccata d’aria. Poi un mettere gambe e piedi più adatti all’occasione.

Quelli di noi che non soffrivano più il rinvio uscirono, ancora bagnati di melma, su quella strada che un tempo era stata la strada dei proto-anfibi. Camminarono timidi accanto ai vecchi dipnoi, ai sarcopterigi, agli amici rhipidisti, ancora una volta per la prima volta. Ri-facendo il vecchio cammino, strada che si inventa percorrendola.

Non crediate di stare assistendo a un grande e banale remake. Almeno non nel senso al quale vi hanno tristemente abituato. Il nostro è uno strabordare verso un ri-fare totale, da capo, di continuo un nuovo inizio, un nuovo balzo che raggiunge nuove regole. Un re-inventare a modo nostro un mondo che si fa a partire dal nostro agire. Ri-scrivere di nuovo tutta quanta la faccenda. La spinta è interna. Autoprodotta.

La stanchezza non fa di certo per noi.

Non ci fu un primo. Ci fu un noi esasperato che uscì fuori dall’ombra del pantano. Fu surreale, riuscire dopo tanto. Costò fatica e sudore. E fu anche, certamente, doloroso. Ci eravamo scordati forse, dopo tutta quella apnea, di come fosse il fuori.

Davanti a noi era un deserto immenso e un grande vuoto. Strade senza gente, palazzi fantasma, posti senza niente. Ma la sensazione che questo deserto fosse così già da prima dello stagno ci prese subito, a noi della nuova stirpe degli anfibi. Saranno i nuovi polmoni, che ci hanno fatto più intelligenti. Il deserto era solamente avanzato, non mutato nella sostanza, magari mascheratosi da palude. Non era esattamente un habitat favorevole. Era un contagio che faceva inesorabili progressi, un’altra valutazione a ribasso dell’esistente. Si respirava un’atmosfera malsana di malaria.

Come nuovi pesci polmonati, ci incaricammo subito di non stare alle regole del gioco. Di non stare a questo vuoto, ma di riempirlo, di farlo brulicare di vita, di accenderlo di nuove esigenze, di nuove esistenze. Anche il vuoto ha, dentro di sé, le sue scintille. La terra del deserto era certo più entusiasmante della palude. Quante cose si possono fare, con un deserto! Il bisogno di aria, di un volare leggero, di quell’alias inatteso che è l’estraneo, ci fece gioire finalmente di tutti i nuovi possibili, di tutti i nuovi incastri. Ci fece rimescolare tutto quanto. Per creare urti, sorprese, sommovimenti. Rinvangare tutta quanta la sabbia e uscire dal seminato, per coprire di polvere le vecchie strade e scoprirne di nuove, mai pensate, innocenti. Necessità attiva, fisiologica per la nostra specie, che migliora l’esistente.

Ci preparammo, allenandoci, facendo le dovute prove e valutazioni. Misurammo tutto quanto lo spazio inspirandolo in una boccata.

Quando lo espirammo, avevamo inventato l’aria.

Assemblare membra

È difficile dire, adesso, com’è qui. Il motivo è che cambia sempre. Tutto. Non ci sono forme fisse. Spunta un arto nuovo ogni momento. L’ambiente vibra di continuo. Qui, ci tramutiamo ogni istante per far fronte, e anticipare, tutto questo mutamento. In ogni metro di sabbia, spunta un nuovo mondo sempre più dinamico. Tutto è sempre in discussione, in creazione, qui.

Abbiamo dinamite per ogni duna, per ogni valle che immaginiamo nel percorso.

Ed ogni nuovo cambiare, ogni nuovo arto, all’inizio magari spaventoso, ve lo concediamo, è un aumentare il ventaglio del possibile. L’aria che inventiamo va ripensata continuamente.

Qui non ci sono previsioni, ma solo visioni e intuizioni, alle quali non ci affezioniamo. Non ci sono certezze, ma solo balzi fuori dal contesto. L’identità l’abbiamo riconosciuta come un vecchio mostro d’acqua.

Qui tutto è una rete, tutto è collegato. Anche le cose lontane si sfiorano, si toccano, sanno, in contatto, di contare. Qui ogni minuzia ha il suo peso d’aria, e l’acqua più pura esce dalle polle più rare e più piccole. Ogni grande logica, ogni forma regolare si sbriciola in questo nostro ambiente.

Qui tutto è scaldato dal calore delle protesi che si sfregano, dalle lingue che si avvicinano vibrando, dalle eccezioni e dalle intersezioni di gobbe, ali, peli, code che si intrecciano con nuovi rituali, allacciano nuovi e favorevoli rapporti verso un futuro che è impastato col presente.

Qui siamo una galassia-fungo che concresce su se stessa. Che evolve ad ogni passo, mutando la pinna in zampa, la zampa in piede, il piede ancora in altro. Quante possibilità in questo agire!

Ogni passo non critica solo il precedente, ma sé stesso. Facciamo mutazioni, e intorno a noi l’ambiente cambia segno. Evolviamo di continuo perché il differente, il verso del nuovo animale, l’abbiamo riconosciuto una risorsa. Un corpo che mette un nuovo pezzo per ogni nuovo pensiero, un corpo che inventa nuovi organi, anche e soprattutto inutili senza valore o tornaconto, un corpo che transita nella trasformazione di nuovi incastri gioiosi e fuorilegge, un corpo che scatta in alto perché ha sparpagliato il suo peso nella rete, un corpo del genere è il corpo che puoi trovare qui.

Qui innestiamo nuovi arti e relazioni, traiettorie impreviste, linee storte, urti, qui ci contaminiamo di continuo ed il contagio è prezioso, sicuro, necessario, perché in ogni urto c’è una scintilla che accende una nuova passione.

Qui non ci adattiamo mai perché la realtà non è mai un dato da subire, ma un modo attivo di percepire e di creare. Diciamo di sì anche all’avverso. Ed anche un nostro no è favorevole.

Qui abbiamo capito che ci dovevamo reinventare, fare il balzo da una a tutte le specie, mutare anche il salto, e far saltare la vecchia differenza tra vicino e lontano, tra uguale e diverso. In realtà qui non abbiamo bisogno di vecchie storie e di vecchie categorie, ce le facciamo e sfacciamo noi continuamente.

Nessuno ci impone leggi. Nessuno che controlli ci deve dare niente. E le vecchie parole, anche, non ci piacciono più, le abbiamo tutte abbandonate in favore di altre, ibride, strane, fuse in modo anomalo, ampie come regole di un gioco senza regole, la nostra salute è il salto nel remoto e nel futuro, nel diverso e inaspettato, il nostro stare insieme è una rete che non si vende, un vivere che è un nuovo raggiungersi.

Volentieri lasciamo indietro ogni assembramento, in favore di un assemblare membra nuove, protesi che immaginano nuovi modi di toccarsi, si allungano ed estendono come radici, prolungamenti che ci sorprendono, nuovi colpi di coda, nuovi dadi senza facce e che non possono perdere.

Cercaci, trovaci, innestati, ma, ancora più difficile, riconoscici. L’avrai capito, ormai: il nostro aspetto non è mai fisso, cambia sempre.

Testo: Francesco Scapecchi. Immagini: Martina Bacher.

Sono anni che parliamo di network tra autori e autrici, di festival come luogo di incontro e contaminazione, ci sembra impossibile e antitetico alle nostre idee immaginare il Borda senza momenti di aggregazione offline, sottoporci al distanziamento sociale e assumerci responsabilità sulla salute della nostra comunità. Non possiamo far finta che sia normale migrare un festival così fisico e reale in una dimensione solamente digitale. Non esiste il Borda!Fest senza uno spazio pieno di persone, di banchetti, di disegni, di fanzine, di musica e di affetto.

Sono anni che parliamo di network tra autori e autrici, di festival come luogo di incontro e contaminazione, ci sembra impossibile e antitetico alle nostre idee immaginare il Borda senza momenti di aggregazione offline, sottoporci al distanziamento sociale e assumerci responsabilità sulla salute della nostra comunità. Non possiamo far finta che sia normale migrare un festival così fisico e reale in una dimensione solamente digitale. Non esiste il Borda!Fest senza uno spazio pieno di persone, di banchetti, di disegni, di fanzine, di musica e di affetto.

Illustrazione di Marie Cécile

Illustrazione di Marie Cécile